Arbeitsmarkt: Winter is Coming!

Liebe Leserinnen und Leser,

im Januar 2019 habe ich über Prognosen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zur Entwicklung des Erwerbspersonenpotenzials berichtet. Diese Prognose hatte das IAB im Jahr 2017 veröffentlicht. Aus dieser Prognose konnte die Folgerung gezogen werden, dass sich der Konkurrenzkampf um Personal verschärfen wird und die Arbeitgeber des öffentlichen Sektors gut darin tun, verstärkt in Personalwerbemaßnahmen zu investieren.

Ende Dezember 2021 äußerte Daniel Terzenbach, Mitglied des Vorstands der Bundesagentur für Arbeit, in einem Interview, dass es „…einen Kahlschlag auf dem Arbeitsmarkt geben“ wird. Sicherlich hat er diese Einschätzung auf Grundlage einer aktualisierten Prognose des zur Bundesagentur für Arbeit zugehörigen IAB zum Erwerbspersonenpotenzial gegeben.

Erwerbspersonenpotenzial

Das Erwerbspersonenpotenzial wird vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB, 2017, S. 1) definiert als die Summe der Erwerbstätigen, der Erwerbslosen und der Stillen Reserve. Zur Stillen Reserve werden Personen gezählt, die unter anderen Bedingungen bereit wären, eine Arbeit aufzunehmen. Maximal kann das Erwerbspersonenpotenzial dem Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter entsprechen. Abhängig ist das Erwerbspersonenpotenzial z. B. von der Altersstruktur der Bevölkerung oder der Differenz von Zu- und Abwanderung (Wanderungssaldo) von Personen nach Deutschland. Im Jahr 2020 betrug das Erwerbspersonenpotenzial 47,42 Millionen Erwerbspersonen (IAB, 2021, S. 2).

Annahmen bei der Prognose

Bei der Prognose des Erwerbspersonenpotenzials im Referenzszenario gehen die Forschenden des IAB davon aus, dass Frauen und ältere Erwerbspersonen in stärkerem Maße als bisher erwerbstätig sein werden. Zurückhaltender als im Jahr 2017 sind die Forschenden in Bezug auf das Wanderungssaldo. Während sie bislang von einem durchschnittlichen Wanderungssaldo von 200.000 Personen ausgingen, halten sie nun nur noch ein Wanderungssaldo von 100.000 Personen für realistisch (IAB, 2021, S. 4). Die Forschenden verweisen auf die Abnahme des Wanderungssaldos aus EU-Staaten. Ein Grund für das abnehmende Wanderungssaldo dürfte auch die Verbesserung der Arbeitsmarktlage in vielen EU-Staaten sein – z. B. ist die Erwerbslosenrate in Tschechien oder Polen niedriger als in Deutschland.

Ergebnis

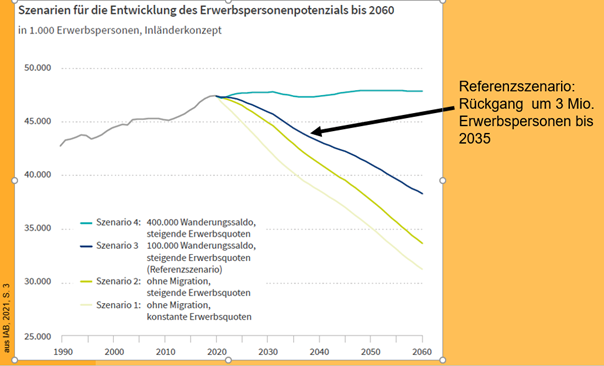

Bis zum Jahr 2035 wird das Erwerbspersonenpotenzial im Referenzszenario um 3 Millionen Personen (oder 6,3 %) abnehmen (siehe auch Abbildung 1, Szenario 3).

Abbildung 1: Entwicklung des Erwerbspersonenpotenzials gemäß Studie des IAB (ergänzte Abbildung aus IAB, 2021, S. 3).

Das Angebot an Arbeitskräften würde nur dann stabil bleiben (Szenario 4), wenn das Wanderungssaldo jedes Jahr 400.000 Personen umfasste. Falls die Erwerbsquoten der Frauen und der älteren Erwerbstätigen konstant blieben und das Wanderungssaldo Null betrüge, fiele die Anzahl der Erwerbspersonen bis zum Jahr 2035 um 7,18 Millionen (Szenario 1).

Unbekannte

Selbstverständlich gibt es bei der Prognose des IAB Unbekannte, die nicht in den Szenarien abgebildet wurden: Da gibt es zum einen die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und der Energiekrise für den Arbeitsmarkt, zum anderen ist zu berücksichtigen, dass jüngere Menschen vermehrt Wert auf eine ausgeglichene Work-Life-Balance legen und wohl in geringerem zeitlichen Umfang dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen.

Konsequenz für das Personalmanagement

Es wird enger werden auf dem Arbeitsmarkt - der Wettbewerb um Arbeitskräfte wird sich weiter verschärfen. Allein durch vermehrte Marketing-Aktivitäten wird sich der Personalengpass wohl nicht überwinden lassen. Zusätzlich ist in die Bereiche Personalentwicklung und –bindung – auch von älteren Beschäftigten – zu investieren. Weiterhin müssen verstärkt Initiativen zur Vereinfachung und Digitalisierung von Arbeitsprozessen ergriffen werden; die Aufgabenkritik darf zudem nicht außen vor bleiben.

Herzlichst

Ihr

Andreas Gourmelon

Quellen:

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (2017). IAB-Kurzbericht 6/2017. http://doku.iab.de/kurzber/2017/kb0617.pdf (Abruf am 15.01.2019).

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (2021). IAB-Kurzbericht 25/2021 (Johann Fuchs, Doris Söhnlein und Brigitte Weber). (Abruf am 18.11.2022)

Zeit-online (2022). Interview mit Daniel Terzenbach am 27.12.2021. (Abruf am 5.1.2022)