Ist Mathematik für den Berufserfolg entscheidend?

Liebe Leserinnen und Leser,

bei der Rekrutierung von jungen Nachwuchskräften werden oftmals die Schulnoten als Auswahlkriterium verwendet. Aber sind mit Schulnoten treffsichere Prognosen über den späteren Erfolg der Kandidaten' während der Ausbildung oder im Studium oder gar der Erfolg im Berufsleben möglich? Im Blog-Beitrag vom 8. Juli 2021 wurden Ihnen die Studienergebnisse von Schierling vorgestellt. Er kam zu dem Ergebnis, dass mit Abiturnoten zu einem gewissen Grad der Erfolg im Verwaltungsstudium vorhergesagt werden kann (r = 0,33). Tobias Goretzka, Absolvent des Masterstudiengangs Human Resource Management der Ruhr-Universität Bochum und der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW, hat nun eine umfangreiche Studie durchgeführt, mit der die Vorhersagekraft bzw. prognostische Validität von Schulnoten auch für den Ausbildungs- und Berufserfolg überprüft wurde.

Methodik der Studie

Herr Goretzka analysierte die Personalakten von 123 ehemaligen Auszubildenden und dual Studierenden, die im Verwaltungsbereich einer großen Bundesverwaltung tätig sind oder waren. Der Einstellungszeitraum dieser Beschäftigten umfasste die Jahre 2001 bis 2015. Die Untersuchung wurde im Vorfeld mit allen relevanten Gremien abgestimmt und unter besonderer Beachtung des Datenschutzes durchgeführt. Aus den Personalakten wurden Daten zum Ausbildungserfolg, zum Erfolg im Studium und zum beruflichen Erfolg in den ersten vier Jahren nach Berufsantritt erhoben. Die Beschäftigten waren bei ihrem Antritt für die Berufsausbildung bzw. das duale Studium im Durchschnitt 20,0 Jahre alt (SD = 2,90). Die Auszubildenden waren im Durchschnitt bei ihrem Antritt 19,0 Jahre (SD = 2,02) und die dual Studierenden 20,9 Jahre (SD = 3,25) Jahre alt. Insgesamt waren 59,6 % der untersuchten Beschäftigten weiblichen und 40,4 % männlichen Geschlechts.

Erfassung des beruflichen Erfolgs

Zunächst stellen Sie sich vielleicht zurecht die Frage, wie ein so abstraktes Konstrukt wie beruflicher Erfolg überhaupt gemessen werden kann. Gerade im öffentlichen Dienst ist der Berufserfolg vielschichtig und kaum mit einzelnen Kriterien sinnvoll erfassbar. Der berufliche Erfolg wurde zunächst in den objektiven und in den subjektiven Berufserfolg differenziert und anschließend anhand von insgesamt sieben Kriterien operationalisiert.

Objektiver Berufserfolg und die Bildung eines Index

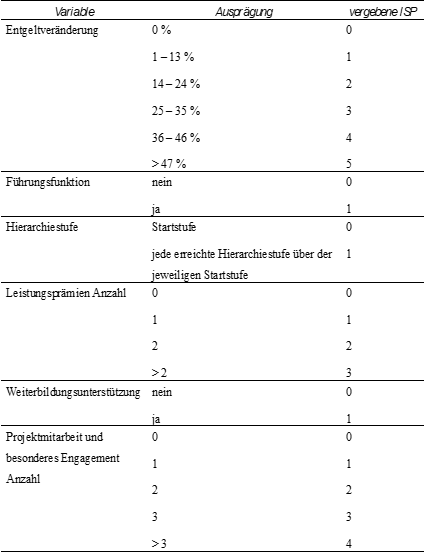

Zunächst wurden die Kriterien für objektiven Berufserfolg aufgestellt. Um eine qualitativ hochwertige Operationalisierung zu gewährleisten, wurden sowohl Kriterien gewählt, welche sich in nationaler sowie internationaler Forschung bereits bewährt hatten, zusätzlich wurden aber auch neue, für den öffentlichen Dienst passende Kriterien herangezogen. Insgesamt wurde der objektive Berufserfolg über sechs Kriterien erhoben (siehe Tabelle 1). Für die statistische Verarbeitung war es notwendig einen Indexscore (ISP) zu bilden, welcher es erlaubte, den objektiven Berufserfolg für jede Nachwuchskraft auf einer Skala darzustellen, um spätere Berechnungen über die Zusammenhangsmaße überhaupt praktisch möglich zu machen. Tabelle 1 listet die Kriterien auf und zeigt, nach welchem Schlüssel die Indexscore-Punkte vergeben wurden:

Tabelle 1: Vergabe von Indexscore-Punkten für die einzelnen Variablen objektiven Berufserfolgs.

Beim Kriterium Entgeltveränderung wurde die prozentuale Veränderung der Entlohnung, die sich aus der Bewertung des aktuellen Funktionsamts ergäbe, gegenüber der erstmaligen Entlohnung ermittelt. Als weiteres Kriterium für beruflichen Erfolg wurde bestimmt, ob der Beschäftigte zwischenzeitlich eine Führungsfunktion eingenommen hat oder nicht. Die Bundesverwaltung, in der die Untersuchung stattfand, zeichnet sich durch organisatorische Hierarchieebenen aus. Falls innerhalb von vier Jahren eine höhere Hierarchiestufe erklommen wurde, ist dies als beruflicher Erfolg gewertet worden. Weiterhin wurde der (wiederholte) Erhalt von Leistungsprämien als beruflicher Erfolg erfasst. Kriterium für Berufserfolg im Sinne der Studie war auch, ob der Beschäftigte' Unterstützung vom Dienstherrn bei Weiterbildungsbemühungen erhalten hatte. Und schließlich galt als weiteres objektives Kriterium, wie häufig ein Beschäftigter' gemäß der Personalakte in Projekten oder anderen Vorhaben, die ein besonderes Engagement verlangen, eingesetzt war.

Subjektiver Berufserfolg

Als Ergänzung zu den Kriterien objektiven Berufserfolgs wurde auch ein subjektives Kriterium in der Form des Vorgesetztenurteils herangezogen. Glücklicherweise gab es diesbezüglich aufgrund der einheitlichen Beurteilungsrichtlinie ausreichend aussagekräftiger Daten jeder einzelnen Nachwuchskraft, um auch diese Komponente mit in die Untersuchung aufzunehmen. Da das zugrundeliegende Beurteilungssystem alphabetische Bewertungsskalen aufwies (A bis E), wurden diese zunächst in natürliche Zahlen umcodiert und aus den verschiedenen Beurteilungsdimensionen (sieben an der Zahl) ein einfacher Dezimalwert über das arithmetische Mittel errechnet. So erhielt Goretzka weitaus aussagekräftigere Daten, welche im Übrigen auch den häufigen Beurteilungsfehler "Tendenz zur Mitte" in einer zureichenden Art und Weise berücksichtigten, da ansonsten als Gesamtergebnis der Leistungsbeurteilung des Vorgesetzten in einer überwältigenden Mehrheit die C-Beurteilung vorgelegen hätte.

Ergebnisse

Zwischen den Schulnoten, den Abschlussnoten der Ausbildung oder des Studiums und den Berufserfolgskriterien wurde der statistische Zusammenhang berechnet. Dafür wurde der Korrelationskoeffizient Pearsons' r verwendet. Dieses Maß für den statistischen Zusammenhang kann absolute Werte zwischen 0 (keinerlei Zusammenhang zwischen zwei Variablen) und 1 (perfekter Zusammenhang zwischen zwei Variablen) annehmen. In Abbildung 1 sind die Korrelationskoeffizienten zwischen den jeweiligen Größen ersichtlich (die Koeffizienten wurden auf stat. Signifikanz geprüft). Insgesamt zeigt sich, dass die Schulabschlussnote die Ausbildungsabschlussnote schwach, jedoch die Abschlussnote im Studium mäßig gut vorhersagt. Der Berufserfolg wird durch alle Noten mäßig gut vorhergesagt.

Abbildung 1: Statistische Zusammenhänge zwischen den erhobenen Variablen der Untersuchung

Abbildung 1: Statistische Zusammenhänge zwischen den erhobenen Variablen der Untersuchung

(** bedeutet, dass der Korrelationskoeffizient statistisch signifikant ist).

Weiterhin wurde untersucht, ob einzelne Schulnoten eine bessere Vorhersagekraft haben, als die Gesamtnote. Tabelle 2 gibt die Korrelationskoeffizienten wieder. Die Mathematiknote weist den höchsten Zusammenhang mit beruflichem Erfolg auf (r = 0,33; r = 0,38). Fast 15% der Unterschiede im Berufserfolg zwischen den Beschäftigten können durch die Mathematiknote statistisch erklärt werden.

Tabelle 2: Zusammenhang zwischen den Einzelnoten Mathematik, Deutsch und Englisch mit dem operationalisierten Berufserfolg (M = Mittelwert, SD = Standardabweichung, * und ** bedeutet stat. Signifikanz).

|

|

|

|

Operationalisierter Berufserfolg |

|

|

Variable |

M |

SD |

Berufserfolg obj. |

Berufserfolg subj. |

|

Abschlussnote |

|

|

|

|

|

Deutsch |

8,09a |

2,27 |

0,178* |

0,222* |

|

Mathematik |

7,50a |

2,81 |

0,329** |

0,383** |

|

Englisch |

7,44a |

2,23 |

0,174 |

0,209* |

|

|

|

|

|

|

|

Gesamtnote |

2,77b |

0,52 |

0,310** |

0,358** |

a = Messniveau 15 - 0, b = Messniveau 1.0 - 6.0

Die Mathematiknote korreliert am stärksten mit dem Berufserfolg, dies deckt sich z. B. mit den Ergebnissen von Gasser (2017). Fraglich ist, warum die Korrelation deutlich höher ist und warum Personen die gute Mathematiknoten haben, mit größerer Wahrscheinlichkeit im späteren Berufsleben in der Verwaltung mehr Erfolg haben.

Bedeutung der Ergebnisse für die Praxis

Angesichts der nun vorliegenden Evidenz ist klar: Bei der Auswahl von Nachwuchskräften für Verwaltungsberufe sollten neben anderen Daten (z. B. Intelligenz, Berufswahlmotivation, Persönlichkeit) auch Schulabschlussnoten berücksichtigt werden. Dabei sollten Schulabschlussnoten bei der Auswahlentscheidung von zukünftigen Studierenden in deutlich stärkerem Maße Berücksichtigung finden als bei der Auswahl von zukünftigen Auszubildenden. Bedeutsam erscheinen insbesondere die Gesamtnote und die Mathematiknote.

Herzliche Grüße

Andreas Gourmelon und Tobias Goretzka

Quellen:

Gasser, B. (2017). Hohe prognostische Validität der Mathematiknote für das spätere Berufsprestige. Zeitschrift für ökonomische Bildung, Heft 6, Jahrgang 2017, S. 62-80.

Goretzka, T. (2022). Prognostische Validität von Schulabschlussnoten als Prädiktor für den berufsbezogenen Erfolg. Unveröffentlichte Thesis. Bochum: Ruhr-Universität Bochum, Fakultät für Psychologie

Hallo Ilona Selz,

vielen Dank für Ihren anregenden Kommentar! Die Antwort auf diesen sollte eigentlich sehr ausführlich sein, allerdings muss ich mich hier kurz fassen:

Herzlichst

Andreas Gourmelon und Tobias Goretzka

Quellen:

Hannover, B. & Ollrogge, K. (2021). Bildungsungleichheiten zwischen den Geschlechtern. https://www.bpb.de/themen/bildung/dossier-bildung/315992/bildungsungleichheiten-zwischen-den-geschlechtern/ (Abruf am 18.01.2023).

Hannover, B. & Wolter, I. (2021). Schule und Geschlecht. In: T. Hascher et al. (Hrsg.), Handbuch Schulforschung. https://doi.org/10.1007/978-3-658-24734-8_38-1 (Abruf am 18.01.2023).

Landesbetrieb IT NRW (2021). In NRW machten auch 2020 wieder mehr Mädchen Abitur als Jungen. https://www.it.nrw/nrw-machten-auch-2020-wieder-mehr-maedchen-abitur-als-jungen-103316 (Abruf am 18.01.2023).

Müller, C. (2021). Geschlechterunterschiede im Abitur und ihre Auswirkung auf die Zulassungschancen in den medizinischen Studienfächern. Das Hochschulwesen (HSW). Forum für Hochschulforschung, -praxis und –politik, Jg. 69, Heft 5+6, S. 152-163.

Wiarda, J.-M. (2022). Interview mit C. Müller - "1,8mal so hohe Chancen auf ein Spitzenabitur". https://www.jmwiarda.de/2022/03/02/1-8mal-so-hohe-chancen-auf-ein-spitzenabitur/ (Abruf am 18.01.2023).